6/2(一) 陳超仁 老師 【社區林業及生態保育】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

自然生態探索-生態保育概念,認識三芝人文與生態以及本計劃目標。

6/2(一) 陳超仁 老師 【海濱植物生態踏查】

地點:三芝雙連石滬保護林

課程摘要:

講解及認識三芝海濱多種植物、介紹各類保安林。

7/14(一)颱風補課 周正義 老師 【認識三芝的梯田】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

課程重點介紹三芝地形、氣候、社區文史發展,特別講解文化地景梯田當前的各種風貌,讓我們了解梯田的種類、水土保持及地下水流、水源,同時認識三芝溪流大坑溪、八連溪、陳厝坑溪、埔頭坑溪流域的灌溉分佈。

7/14(一)颱風補課 周正義 老師 【橫山大坑水梯田踏查】

地點:橫山大坑

課程摘要:

實地到橫山大坑水梯田,觀看梯田現在風貌及說明過去的景象,老師也講解睡蓮和蓮花的異同及說明水源保護區流向的路線。特別前往1870年建成的成渠頂圳,它是三芝和石門的界線,接著又踏查到貝殼廟附近的儲水池,是兩地灌溉主要水源。整個課程讓我們充分認識三芝梯田的地理景觀及歷史的演進。

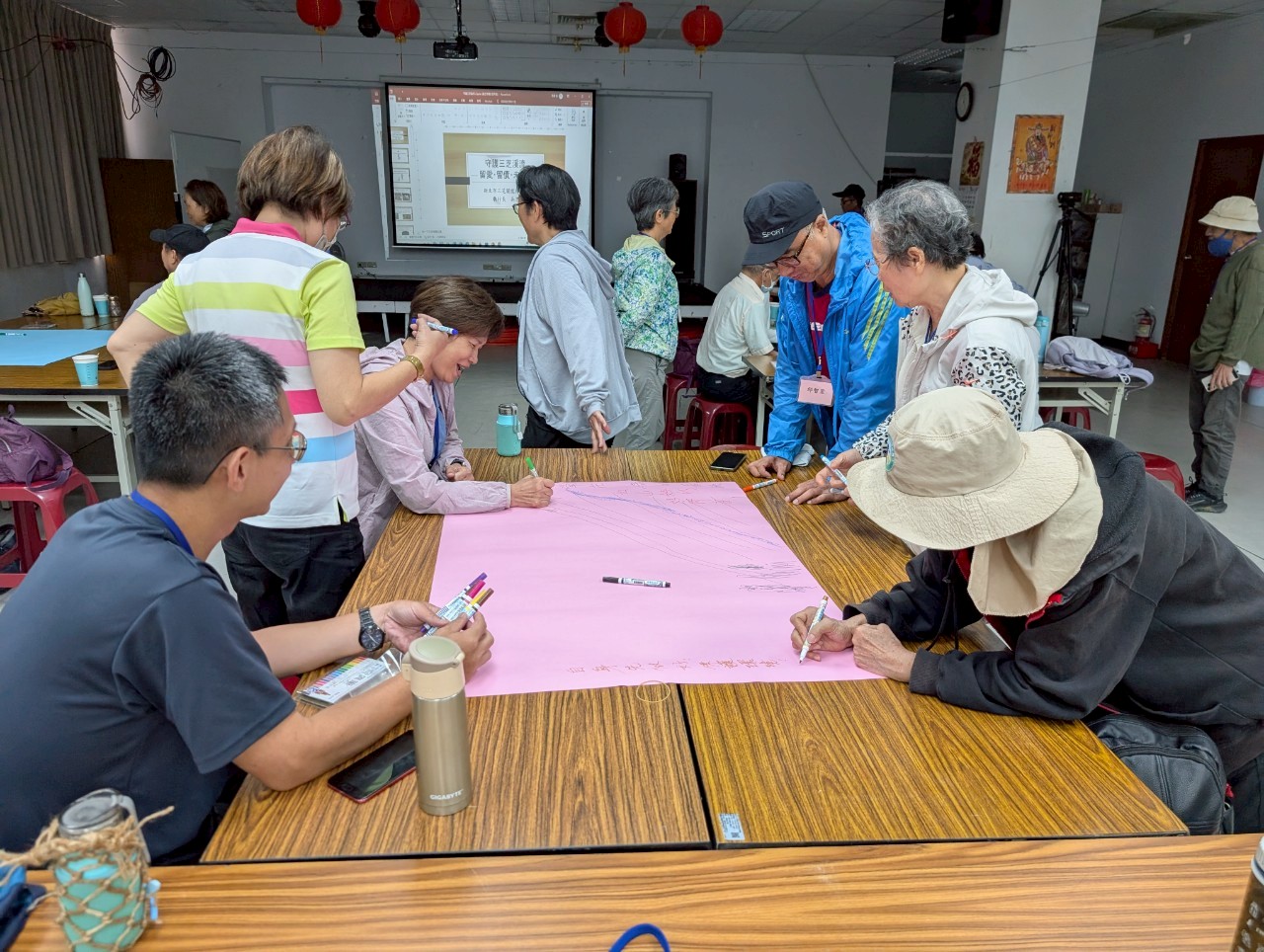

7/21(一)颱風補課 吳思緯 老師 【守護三芝溪流】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

講解三芝社區環境八連溪兩岸農村,從萎靡物種消失到改善萌芽、茁壯成長的過程,包含農村再生計畫,培根教育產業技術、生物多樣性、里山倡議課題、組織功能建立等,才有今日的成果呈現。同時介紹八連溪下游水源污染防治和上游的生態工法,溪流生態的保育。最後學員分組表達對三芝未來的展望及期許,每組都有良好的建言,充分表現對鄉里的熱愛與關心。

7/21(一)楊萬成 老師 【八連溪生態步道】

地點:八連溪下游

課程摘要:

沿著八連溪踏訪農村生態之美,活動一開始由老師分享福德正神的趣聞趣事,隨後進入植物導覽,認識各式各樣的花卉與農作物,包括具特色的姑婆芋、嬌豔的牽牛花、常見的筊白筍、粉撲花及金針花等,深入了解它們的生長特性。

接著,老師講解螢火蟲雌雄外觀與習性的不同,並介紹古代稻田中常用的各種農具,讓大家對傳統農耕生活有更深刻的認識。

爾後來到老師親自施作的農園參觀,園中的大象石獅子,與種植著的帝王芭樂及空心菜。最後,老師開放學員親自採摘空心菜,滿載而歸,為本次生態農村之旅畫下圓滿句點。

8/4(一)周正義 老師 【三芝傳統植物利用與產業發展】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

講解三芝產業與生活植物,經濟作物包括茶葉、藍靛、薪材(相思樹)、番薯、香茹、箭竹等及生活用農具、藥材,老師都詳細說明, 同時介紹三芝史觀從1735年至1945年的歷史流程,在信仰方面有尪公、大道公,當地民俗所舉辦的活動,學員真的收獲滿滿。

8/4(一)周正義 老師 【從三板橋到大屯溪的藍靛古道】

地點:三板橋

課程摘要:

首站車埕三清殿介紹許信良家族產業,是三芝最早種茶樹的地方,當地種了很多相思樹因為樹葉有存清熱解毒、利尿、止咳化痰功效, 樹幹非常堅硬,木材可製火車路軌枕木,日治時期日本人廣泛種植又稱台灣紫檀,而後到三扳橋、三級歷史古蹟,由三塊石板所建,是完整的唯一石橋,橋下是大屯溪,上游是小觀音山。在福惠宮遇到里長,老師順便介紹箭竹筍種植,採收方法等,終點站來到鹿角坑生態區石路,當時為了檢火山熔岩石、玄武岩而開闢。

8/18(一)周正義 老師 【三芝石滬與藻礁】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

溫習北海岸濱海地理環境-地質景觀有火山地形、火成岩、沉積岩,在人文生活信仰是恭奉媽祖為主,並講解洋流走向潮汐與離岸流、四季風向,同時說明番社后遺址,原為平埔族聚居之地,又位於平埔族家屋之後方故稱「番社后」,以及小雞籠社舊址300-400年前番社社址。老師最後介紹台灣石滬又稱魚滬的分佈,早期文獻出現於清代,石滬的用途游泳,撿螺貝類、抓螃蟹、敲蚵仔等,並講解石滬建造天然條件,三芝石滬建造的劣勢,黑齒牡蠣的生長,藻礁及石灰窯的製造過程,學員都收獲滿滿。

8/18(一)周正義 老師 【番社后文史與生態探索】

地點:番社后

課程摘要:

首站八仙宮講解番社后古道遺址,石灰窯舊貌,當地種西瓜的限制,不能連續種植因為會產生病菌,接著直接到三芝海邊觀看鐵砂、火山石、石滬,老師解說鐵沙因火山岩造成,鐵為何生鏽氧化、中鋼所產四氧化三鐵用途廣泛,磁性材料可製造錄音磁帶等,石英是製造玻璃的原料,其中咕老石是珊瑚礁石灰岩,和藻礁混合。三芝石滬最早由日本人建造,2002年有重新整修才有今天的風貌。日據時代石滬使用者要繳稅,光復後,由認領人來維護。最後一站來到石灰窯舊址實地觀看,學員們紛紛認為要列為古蹟提報。今天戶外行程老師講解加上實地觀看三芝濱海石滬、石灰窯、鐵沙、火山岩石等,印象特別深刻了。

9/1(一)周正義 老師 【後厝港與牛車寮的前世今生】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

老師先說明牛車寮在北海岸的位置,地質景觀火山地形有火成岩和沉積岩,以及洋流的走向如黑潮主流、支流,其次講解牛車寮信仰文化,早期歷史: 包括十八王公、八仙宮、八里媽祖天后宮,龜吼順天宮...,漁船巡海,再則荷蘭入侵也有關富貴角和麟山鼻記錄等。而後介紹沙崙湖生態和產業如潮間帶動、植物生態、藻礁(咾咕)、燒酒螺、沙丘、石滬的風貌,永安海螺館…等學員都收獲滿滿。

9/1(一)周正義 老師 【牛車寮地質環境教育】

地點:番社后

課程摘要:

在南海造船廠旁集合,老師先介紹週邊遣址探勘,提到保護區以八里管理最嚴格,可以蓋建築物但審查高標準,而後步行到海邊實地了解沙丘形成,火成岩、海邊植物耐旱耐鹽特性,且看到藻礁形成都經過數70、80萬年,同時看著寄居蟹的游走,很驚喜,接著近距離觀看到由文化部建造石滬,老師也詳細說明石滬在建設過程,先了解潮汐大、中、小來衡量石滬的高度,一般都以潮汐高度加60公分,才可能捕捉到魚。在沙丘上也看到菟絲子,它吸收植物養份,會傷害草木成長,最後進入南海造船內老師解說,有求必應小廟的歷史,讓下午課程劃下完滿句點。

9/22(一)李鴻圖 老師 【友善環境耕作推廣及案例介紹】

地點:三芝區埔坪民生市民活動中心

課程摘要:

李鴻圖老師以友善環境耕作推廣為題,從臺灣有機農業的發展歷程談起,說明自1980年代試驗計畫至《有機農業促進法》實施,如何逐步建立制度與政策支持。課程中指出,友善耕作雖不必完全符合有機驗證,但在栽培方式與環境友好度上高度一致,並由官方認可團體登錄管理。截至2021年,全臺有機與友善耕作面積已達16,831公頃,每年可減少大量農藥與肥料使用,有效降低溫室氣體排放。李老師也分享政府的多元補助措施,包括生態保育獎勵、設備資材與驗證費用補助,以及推動有機集團栽培區的成果。最後透過有機市集、校園午餐與有機餐廳等案例,展示友善耕作在生產與消費兩端的落實。課程強調,友善耕作不僅是農法轉型,更是實踐生態保育、食品安全與社會責任的重要途徑。

9/22(一)李鴻圖 老師 【三芝當季當令的飲食文化與食農教育】

地點:珍媽工坊

課程摘要:

李鴻圖老師以「在地、當季、當令」為核心,帶領學員從自然哲學與生態智慧出發,重新思考人與大地的關係。他指出,飲食文化不只是餐桌上的選擇,更是生物多樣性與永續生活方式的體現。課程中介紹多樣在地食材,從傳統穀物「稷」到原住民草本醫學與失落的食物,強調透過找回自然作物與草本智慧,不僅能守護生態,更能解決「隱形飢餓」問題。李老師也分享如何將一級農業與二級加工產業結合人文、地文、風文,進而推動至六級產業,形塑兼具生態保育與幸福價值鏈的永續模式。透過歷史文獻回顧,他提醒學員台灣曾因土地肥沃、物產豐饒而聞名,當今更需以友善耕作與食農教育,喚回人與土地的連結。課程強調,唯有尊重自然、珍惜當季作物,才能在地實踐健康飲食,並推動生態永續的生活方式。